| |

Introducción.

Los hechos delictivos, su combate, difusión y vivencia,

han hecho que el tema de la seguridad pública hoy en

día, tenga uno de los primeros lugares en la agenda

de gobierno.

En ese tenor, se ha hablado de la necesidad de diseñar

programas, acciones y estrategias para lograr dar seguridad

a la sociedad, se menciona la falta de una política

criminal seria, que permita alcanzar el anhelado triunfo para

la comunidad, de sentirse seguros en sus personas y bienes.

Sin embargo, el concepto de la seguridad pública se

ha visto reducido a la simple lucha del bien contra el mal,

policías contra ladrones, y bajo esta concepción,

la política criminal se entiende sólo como el

aumento de penas, incremento de policías, más

operativos, estigmatización de ciertos sectores sociales,

todo con el único fin de reducir el índice de

denuncias1.

Ante al situación, para poder hablar de política

criminal es necesario, primero, ubicarla en un concepto real

de seguridad pública, ya que sólo así

se puede entender el rol que juega en esta búsqueda

de seguridad, no hacerlo, permite dar continuidad a lo que

hasta ahora, ha mostrado su ineficacia.

Seguridad pública.

La seguridad pública pese a ser un tema de moda en

nuestro mundo contemporáneo, no es algo nuevo; es más,

el concepto es pilar en la construcción del Estado.

La seguridad no es una frase reducible al evento delictivo,

el término seguridad va ligado a una sensación,

a una percepción de certidumbre de mantener la vida,

la salud, la libertad entre muchos otros valores fundamentales

de la sociedad.

La construcción de seguridad, adquiere el matiz público

cuando el Estado asume el compromiso de otorgarla. Se debe

recordar que la conformación del estado moderno, se

da por la cesión de espacios de libertad de los hombres

que confían en la creación de ese ente superior

como lo adecuado para regular la vida en sociedad, preservando

los varones primordiales de su característica universal:

el ser humano.

Por tal razón, el término seguridad pública

no puede ser reducido a la confrontación de los hechos

delictivos, a su prevención o castigo. El generar un

concepto tan reducido aparta el ideal democrático de

edificación del Estado moderno, y se avanza en el sentido

del estado absoluto, donde el poder es el centro de las acciones

de gobierno y los soberanos (gobernados) los destinatarios,

sin que los postulados de protección de esos valores

fundamentales de la sociedad sean recogidos por el poder totalitario.2

Es en ese escenario donde la búsqueda del castigo y

de la prevención de los fenómenos antisociales

encuentra su razón de ser, y por tal, concentra el

término seguridad pública en el ideal de la

política criminal con sentido represivo, lo principal

es el resguardo del Estado; ya que él, es el que puede

contener los efectos de los hechos delictivos y en esos términos,

dar protección (seguridad) a la sociedad. En esta escena

es donde la seguridad pública se comprime a policías

y cárceles, el sentido de venganza social se agudiza

y el reclamo al Estado de los satisfactores sociales se pierde

en la penumbra de la lucha contra la delincuencia.

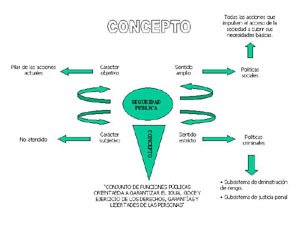

Si se toman en cuenta los postulados del Estado democrático

y de derecho, cuyo fin es el bienestar común a través

del respeto del principio de legalidad y considerando a la

seguridad en un amplio espectro, podemos generar un verdadero

concepto de seguridad pública, no limitado al fenómeno

delictivo.

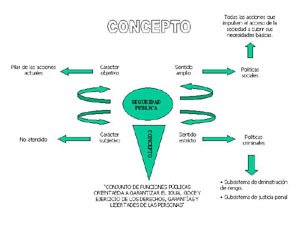

Tal concepto lo encontramos definido por dos planos, que a

su vez se integra por un carácter objetivo y uno subjetivo

y dos sentidos, uno amplio que se define por políticas

sociales y uno estricto, conformado por políticas criminales

y dos subsistemas.

Esquematizando tenemos:

Siguiendo el esquema del concepto,

tenemos que el plano individual se integra de:

a) Un carácter objetivo, que podríamos definir

como la real inseguridad existente en la comunidad; y

b) Un carácter subjetivo, que es la sensación

inconsciente de inseguridad.

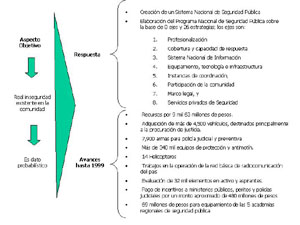

El centro del aspecto objetivo radica en su nivel de probabilidad,

esto significa la falta de certeza en la aparición

del evento que genera la inseguridad.

El hablar del aspecto objetivo nos lleva a la realidad física

y totalmente verificable por parte del sujeto que experimenta

la inseguridad. Esta situación ha llevado a conformar

al carácter objetivo como el pilar de las acciones

gubernamentales en la materia, ya que sólo a través

de hechos objetivos y tratando de exaltar los avances es como

se ha pretendido generar la certidumbre de seguridad en la

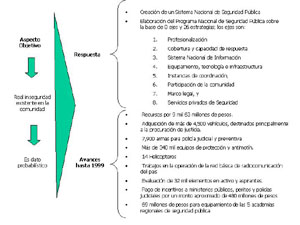

comunidad. A manera de ejemplo se muestra el siguiente cuadro3:

Como puede observarse, la respuesta

institucional se ha concentrado en hechos palpables que son

evaluados por números absolutos. Esto significa que

los avances se muestran a través de una operación

matemática comparativa muy simple, pero objetivamente

verificable, incremento y decremento de valores en lapsos

de tiempo, de tal forma que cuando hay más recursos,

equipo y elementos destinados a la seguridad pública,

la evaluación positiva se realiza por el mecanismo

de incremento; si antes existían poco más de

dos mil cuatrocientos millones de pesos (1997) y ahora son

doce millones de pesos (2000)4 significa

que hay avance y se es más eficaz.

Sin embargo, la respuesta institucional apuesta a la simple

objetividad; con ello, se cree que la sociedad al ver que

existen incrementos en los medios y descensos en los índices

delictivos debe asumir una postura favorable y brindar confianza

al Estado en su búsqueda de aquello que le dio origen:

La Seguridad de los gobernados.

Esta confianza social sólo se logra a través

de atender el aspecto subjetivo del concepto, sin embargo,

este punto es muy vulnerable y susceptible, ya que radica

en la psique de cada individuo. Es lo que genera la actitud

favorable o desfavorable de la persona ante determinados hechos.

La individualidad de percepción del ser humano es lo

que permite la transformación constante de la actitud

social ante eventos cotidianos, esta influencia ha correspondido

en últimas fechas a los medios masivos de comunicación

en la generación del espectáculo de la llamada

inseguridad pública. Mientras tanto, el Estado se ha

alejado del compromiso y del desarrollo de una política

para contrarrestar esta orientación de pánico

y buscar proponer modelos de evaluación más

reales y con tendencia a construir puentes de confianza entre

gobernados y gobierno.

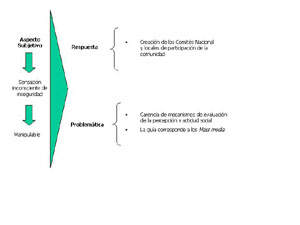

La única solución adoptada ha sido la creación

de los comités nacional y locales de participación

de la comunidad. En su concepción es una estrategia

adecuada, sin embargo, se han caracterizado por mantener a

la sociedad fuera de la construcción de soluciones,

encasillando su participación a la presentación

de denuncias y quejas de las acciones gubernamentales actuales,

esto, aunado a la falta de mecanismos de evaluación

de la percepción y actitud social, generan el ambiente

propicio para mantener en estado de alerta a la sociedad y

facilitan la vulnerabilidad en la construcción de una

realidad orientada principalmente por los Mass media.

Lo anterior lo podemos resumir de la manera siguiente:

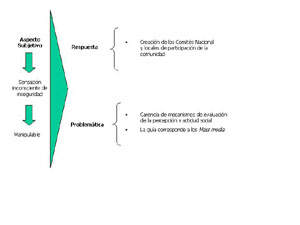

Una vez desglosado el plano individual

del concepto, es obligado mostrar el correspondiente al nivel

general, en inicio y dado su nivel de importancia, toca el

momento al sentido amplio.

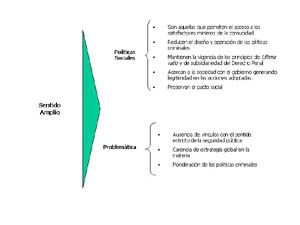

Como se mostró en el esquema del concepto de seguridad

pública, el sentido amplio se encuentra integrado por

el diseño de políticas sociales, entendiendo

a éstas como todas aquellas que permiten el acceso

de la sociedad a los satisfactores de las necesidades básicas,

esta situación no implica el viejo modelo del estado

de bienestar. Lo que se busca es generar por parte del Estado

los mecanismos necesarios para que la población acceda

en términos de igualdad y conforme a sus propios capacidades,

a los medios idóneos para cubrir sus requerimientos

mínimos de seguridad, sin reducir a ésta, a

los eventos delictivos.

Un adecuado desarrollo de políticas sociales permitirá

elevar aspectos como la educación, el empleo, la salud,

entre otros factores que pueden ser elementos de aparición

de conductas antisociales. Esto implica atender la probabilidad

de su aparición desde antes que exista siquiera el

ambiente propio para su desarrollo, genera además el

vínculo necesario entre la política criminal

y las acciones sociales del Estado, para comenzar así

a trazar los puentes con el carácter subjetivo del

concepto, dando inicio a la tan alejada confianza de la sociedad

en las instituciones estatales.

Este primer nivel implica la creación de una estrategia

global en seguridad pública, desvirtuando el papel

actual de la justicia penal como solución a los conflictos

sociales. Si se atiende en su adecuado espacio el fenómeno

de la seguridad pública, podemos reducir el diseño

y aplicación de las políticas criminales, manteniendo

vigentes los principios rectores del derecho penal como el

de Ultima ratio y de subsidiariedad, buscando preservar el

pacto social que dio origen al Estado moderno.

Resumiendo lo anterior tenemos:

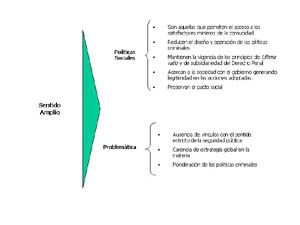

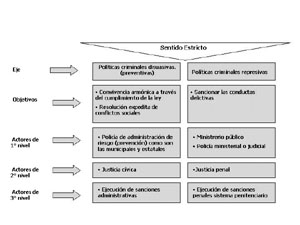

En un segundo nivel, ya propiamente

encontrado con el diseño de políticas criminales,

tenemos el sentido estricto de la seguridad pública,

que de manera necesaria debe encontrarse definido en la norma

fundamental de los gobernados; es decir, debe adecuarse a

los mismos para con ello permitir el desarrollo de un Estado

de derecho con plena observancia al sentido estricto de legalidad.5

En este nivel, la referencia al plano constitucional de las

definiciones del sistema de seguridad pública, permite

que las leyes secundarias que se encargan de desglosarlo y

hacerlo operable cuenten con la validez y eficacia requeridas

en un Estado social, democrático y de derecho.

Este sistema de seguridad pública rompe con la visión

lineal que a la fecha se tiene y que gira en torno de los

probables responsables de cometer una conducta típica

y su sentencia como fin último, que incluso, ve en

los transgresores de los ordenamientos administrativos a un

posible delincuente a futuro.

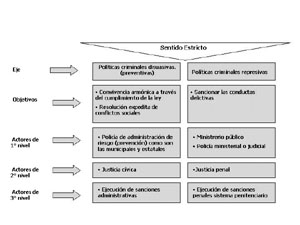

La ruptura con la vieja concepción globalizada de la

seguridad pública parte de concebir a ésta como

integrada por dos subsistemas, los cuales presentan diferencias

que permiten una mejor comprensión de sus ámbitos

de competencia y los fines a alcanzar, esquematizando lo anterior

tenemos:

Como se aprecia, existe una delimitación

clara de cada subsistema, que permite ubicar a cada uno de

los actores en su ámbito de competencia. Lo que no

implica que no exista una correlación entre subsistemas

o actores, pero sin que ella se asuma como sobreposición

de alguno sobre el otro.

En inicio, se debe observar que el subsistema de administración

de riesgo adopta una conceptualización distinta en

lugar del viejo concepto de la prevención; ello, debido

a que en términos empíricos hablar de prevención

resulta inmedible y por tanto poco sustentable, ya que un

hecho delictivo en realidad no puede tenerse certeza de que

va a ser cometido o no. El realizar mayores patrullajes o

actos similares en una zona determinada, no le deriva el concepto

de prevención, ya que no es empíricamente demostrable

el evitar un hecho que no se lleva a cabo y en cambio, si

se está administrando el riesgo de que ocurra, siendo

más coherente decir que se llevan a cabo acciones para

administrar (reducir) los riesgos, sin tener que entrar al

plano de la sustentación empírica sobre bases

poco sólidas en el campo de la refutación.

Asumiendo la nueva categoría conceptual para el primer

subsistema, tenemos que el mismo se integra por políticas

criminales disuasivas; esto es, aquellas que tienden a informar

a la sociedad acerca del sentido de las normas, transparentan

la actuación de las instituciones y conciben esquemas

ágiles de solución de los conflictos sociales

sobre la base de procedimientos administrativos y para aquellos

hechos que no lesionan bienes jurídicos primordiales

para la sociedad; siendo en este plano donde la policía

de administración de riesgo y la justicia cívica

encuentran su verdadera razón de ser, ya que la policía

será el garante del cumplimiento de las normas que

buscan formas de conciliación de intereses sustentados

en la ley de justicia cívica aplicada por jueces de

ese nivel.

En el plano punitivo, tenemos al subsistema de justicia penal,

el cual se estructura sobre políticas criminales represivas

sin que se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas

y de los probables delincuentes; esto es, esquemas que buscan

la aplicación de la ley, soportados en investigaciones

serias y tecnificadas para la comprobación de la conducta

típica, antijurídica y culpable, condenando

a los responsables a penas adecuadas al grado de lesividad

del bien jurídico y su responsabilidad, compurgando

(en su caso) éstas en establecimientos adecuados para

tal fin y no en sitios que agraven la aflicción de

la sanción.

|

|

El subsistema en cuestión,

inicia formalmente con la procuración de justicia (procuradurías

de justicia), que en nuestro país enfrenta el difícil

reto de dar respuesta adecuada al reclamo de la sociedad de

someter a los sujetos que la agravian, a un proceso penal

que determine su responsabilidad y por ende de encontrar los

elementos probatorios objetivos que determinen ésta,

posibilitando la sanción adecuada al nivel de reprochabilidad

social por la conducta cometida.

Política criminal

La política criminal se encuentra en el sentido estricto

del concepto de seguridad pública, su importancia radica

en ser la guía para el diseño de las estrategias

y acciones que se plasman en programas concretos para solucionar

la demanda de seguridad en su vertiente estricta6.

Se debe considerar que la política criminal se conforma

de cuatro caracteres:

El carácter social es

el más importante, ya que si tomamos en cuenta que

los actos de gobierno se desarrollan en una sociedad, y que

la misma contiene una gran diversidad de sujetos, pensamientos,

formas y conductas; resulta comprensible que cualquier ciencia

que pretenda incidir en el complejo social, necesita estudiar,

analizar, entender el entorno donde va a actuar, este conocimiento

que Foucault llamó: Política del detalle7,

es imprescindible en el adecuado diseño de una política

pública, y mucho más en aquella actividad que

busca proporcionar seguridad a la comunidad.

Debido a esa amplitud que conforma el espacio social, la política

criminal necesita cubrir su conocimiento con el carácter

multi e interdisciplinario; esto significa, que no se puede

en el diseño de esta actividad pública, atender

a una sola ciencia o campo del conocimiento; actualmente,

se ha caído en el error, de considerar al derecho penal

como el ingrediente único de la receta para construir

política criminal. Sin embargo, para lograr entender

la complejidad de la sociedad en donde se va actuar, es necesario

utilizar los conocimientos de muchas ciencias (multidisciplina),

y entrelazarlos (interdisciplina), para poder lograr un mayor

acercamiento a la realidad del entorno, que sirva de base

para el adecuado diseño de la política pública

en la vertiente estricta de la seguridad pública.

El carácter preventivo (administración de riesgo)

surge de la consideración del verdadero sentido del

derecho penal: Su simbolismo8, que precisamente

dota de contenido a principios rectores de la materia punitiva

como: ultima ratio, subsidiariedad y de la consideración

de las consecuencias, entre otros. Esto es relevante, porque

define y ubica al derecho punitivo en su contexto real, dejando

a la prevención como el elemento inicial para resolver

los conflictos sociales, hecho que permite vincular al sentido

estricto de la seguridad pública con el amplio; esto

es, la interrelación entre políticas sociales

y criminales, para dar seguridad a los gobernados.

Por último, el carácter legislativo de la política

criminal, implica el nivel de ayuda para la función

legislativa que el conocimiento que se extrae en su diseño

(a través de sus caracteres social, multi e interdisciplinario)

puede brindar, además del sustento que toda política

pública llega a necesitar en su implantación,

a través de la creación de normas que proporcionen

la base necesaria para el desarrollo de la política

criminal.

El cubrir los caracteres señalados, permitirá

diseñar una política criminal más acorde

a las necesidades sociales, desarrollando una planeación

real en lapsos de tiempo previamente definidos (corto, mediano

y largo), dejando atrás las actuales tendencias de

actuación regidas por la emergencia en la búsqueda

de mostrar eficiencia (más no eficacia) en los resultados.

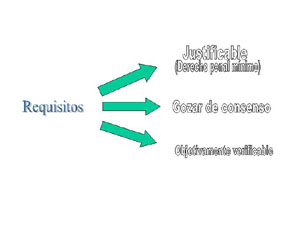

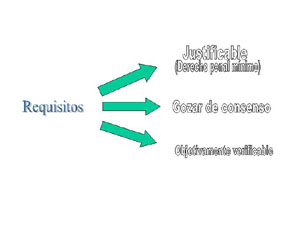

La política criminal en su instrumentación (como

política pública), debe cubrir tres requisitos:

Si la política criminal

se genera en los parámetros de un Estado democrático

y de derecho, resulta obvio que la justificación de

su instrumentación debe ser en los términos

de un derecho penal mínimo o garantista; su contrario,

es considerar que el derecho punitivo es la razón inicial

de respuesta y solución a los conflictos sociales.

Intentar justificar la implantación de la política

criminal sobre la exaltación de la respuesta penal,

implica sustentar la política pública en materia

de seguridad, en el principio de oportunidad, en detrimento

del principio de legalidad, situación que responde

a la emergencia y el espectáculo, viciando los sentidos

de igualdad y justicia, dando paso a su metamorfosis hacia

la venganza.

En la generación de consensos, la política criminal

debe ser tan sencilla en su explicación y transparente,

de manera tal, que permita el análisis y discusión

por parte de las instituciones de gobierno involucradas y

la sociedad a quien va dirigida. La intención no es

otra que la apertura de espacios necesarios para sumar voluntades,

que hagan totalmente viable la instrumentación de dicha

política. Sólo si se logra el consenso de las

partes (Instituciones-Sociedad), basado en la confianza del

diseño, propuesta, estrategias, acciones y programas,

se podrá transitar hacia las soluciones de fondo en

materia de seguridad pública, lo contrario, ya lo conocemos

y lo estamos viviendo.

Cuando se hace mención al requisito de ser objetivamente

verificable, se refiere a la medición de los resultados

que la política criminal genera en la implantación

de sus programas. Esto es, que pueda demostrarse lo que se

pretende, con un nivel de refutación muy bajo o nulo.

Sobre la base de los objetivos que se plantean y que deben

ser de conocimiento público, los resultados que se

obtienen deben ser tan claros que permitan a todo el conjunto

social, evaluar el alcance de la política pública.

La intención es revertir la actual tendencia a la autocalificación

gubernamental sin ningún sustento real (previamente

conocido); el decir que el aumento de unidades, armas, elementos

o la reducción del número de denuncias, son

las pruebas de los resultados favorables, es dar validez al

espectáculo que en nuestra actualidad alimenta las

campañas políticas, llenas de demagogia y carentes

de planeación y propuesta para la solución de

los problemas reales que la sociedad padece.

La aceptación o rechazo de los resultados que presentan

las instituciones de gobierno responsables de la seguridad

pública, debe ser por parte de la sociedad, a través

de dos mecanismos:

a) Directos: Encuestas de opinión y actitud.

b) Indirectos: Por el poder legislativo, en uso de su representación

social.

Esta calificación de resultados, deberá ser

guía en los procesos electorales, sólo que para

llegar a este nivel, se necesita intensificar el acceso a

la información y el conocimiento. La sociedad informada

y con un mínimo conocimiento de las materias que intervienen

en la seguridad pública, podrá exigir un adecuado

diseño de política criminal, que postule la

eficacia en la solución de los problemas de fondo.

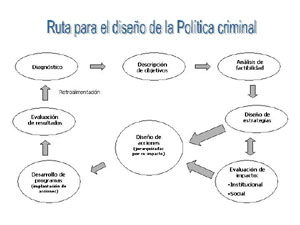

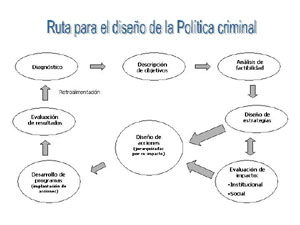

Una vez descritos los caracteres y requisitos que la política

criminal debe cubrir, es el turno para señalar la ruta

que debe seguirse en su diseño.

Esquematizando, tenemos:

El diseño de la política

criminal debe partir de un diagnóstico profundo y no

visto sólo desde una sola óptica, como el derecho

penal, la interacción de diversas disciplinas en la

elaboración del diagnóstico, permitirá

conocer mejor la realidad y buscar alternativas de solución

sobre esa base. Debemos recordar que el conocimiento posibilita

conjugar esfuerzos hacia el logro de un objetivo perfectamente

definido, lo demás, son sólo acciones que surgen

por la necesidad del momento, pero que no inciden en la construcción

real de las soluciones.

En la elaboración del diagnóstico, se debe ser

veraz, no debe ocultarse información por el temor a

ser calificado de manera negativa, pero tampoco, debe generarse

una exaltación de acciones o logros fuera de su verdadera

esencia. La intención de todo diagnóstico, no

debe ser la reprobación o aceptación de las

acciones o estrategias; el sentido que orienta este trabajo,

es el conocimiento para la generación de una adecuada

política pública.

Una vez que se tiene un diagnóstico profesional, se

escribe la gran carta a Santa Claus, esto significa, la redacción

de todos los objetivos que se pudieran plantear sobre la base

del diagnóstico, con el fin de solucionar los problemas

que han surgido de esta labor.

Pero como toda petición de Navidad, no todo es posible;

por ello, la siguiente fase en la ruta del diseño de

la política criminal es realizar un análisis

de factibilidad, lo que implica reducir la lista de objetivos,

a lo verdaderamente probable de alcanzar. No se desechan los

demás objetivos, sino que se reservan a la generación

de condiciones que hagan factible su propuesta y logro.

De manera posterior a esta etapa, se da paso a dos fases que

deben desarrollarse en paralelo: El diseño de estrategias

y la evaluación de impacto. La primera, es el marco

conceptual de donde emanarán las acciones para el logro

de los objetivos; la segunda, se refiere al nivel de impacto

que estas estrategias correspondientes a los objetivos ya

establecidos, generará en el entorno donde se va a

aplicar. Los sectores de evaluación de impacto deben

ser: Institucionales y ciudadanos, esto permite construir

los diferentes escenarios en que pueden desarrollarse las

diversas estrategias, con lo que se obtiene un cálculo

de resistencias y condiciones favorables, que permiten minimizar

los riesgos y sustentar la factibilidad de los objetivos.

No debe confundirse la fase de evaluación de impacto,

con la medición de popularidad que una determinada

estrategia podría generar; el hacer lo anterior, corrompe

el diseño de la política criminal, poniendo

en primer lugar el ideal de plusvalía política,

olvidando la solución real al problema de inseguridad.

Con las estrategias definidas y la evaluación de impacto

realizada, se elabora el diseño de las acciones; las

cuales son las formas concretas que permiten alcanzar los

objetivos. Estas acciones deben ser jerarquizadas por el nivel

de impacto que pueden tener, y conforme a las necesidades

detectadas en el diagnóstico.

Las acciones se materializan a través del desarrollo

de los programas; que es la fase donde se implantan las acciones,

estableciendo las formas en que deben llevarse a cabo, los

responsables, los plazos y el objetivo que se espera alcanzar.

De los resultados que arrojan los programas, se instrumenta

una fase de evaluación; lo que permite medir los alcances

de las acciones, sobre la base de los objetivos previamente

establecidos, situación que retroalimenta el diagnóstico,

para dar inicio a un nuevo diseño de política

criminal más depurado.

Es en la fase de evaluación de resultados donde se

logra medir la eficacia de la política instrumentada,

la calificación de ésta, podrá ser nula,

si no se alcanzaron los objetivos; media, si se logró

el objetivo parcialmente; y amplia, si se cubrió toda

la expectativa de los objetivos. Es con el indicador de eficacia

que se ve la necesidad de retroalimentar el diagnóstico

para impulsar, redefinir o corregir objetivos, estrategias,

acciones o programas.

La evaluación se debe llevar a cabo a través

de la creación e instrumentación de un sistema

de evaluación, seguimiento y control; que contenga,

por lo menos, los siguientes elementos:

a) Institucionales: Se integran por indicadores de gestión

(eficacia) de la actividad gubernamental y de corrupción;

b) Índice de denuncias: el número de denuncias

que se reciben por las instituciones responsables de la seguridad;

c) Ciudadanos: Análisis de opinión y actitud

de la comunidad, respecto a la seguridad;

d) Cifra obscura: Número de hechos antisociales no

denunciados, así como sus motivos; y

e) Legislativo: Evaluación realizada por el Congreso.

Los períodos de evaluación deberán ser

continuos para lograr el seguimiento y control de la política

pública; en este nivel, se detectan posibles debilidades

y fortalezas. Se debe recordar que la eficacia se mide hasta

el final, -con los resultados de los programas-. La utilización

conjunta del sistema de evaluación, seguimiento y control,

con el alcance de los objetivos, da certidumbre y coherencia

a ala actividad gubernamental en materia de seguridad pública.

Un ejemplo mínimo del beneficio que puede aportar la

utilización del sistema aludido, lo es la actual forma

de mostrar resultados; hoy, se utiliza el incremento o decremento

del índice de denuncias, sólo que éste,

sin el apoyo de la medición de la cifra obscura y los

elementos ciudadanos (análisis de opinión y

actitud), sólo muestra niveles de confianza o desconfianza

ciudadana, ya que si se considera que un amplio margen de

delitos cometidos no se denuncia, las cifras del indicador

de denuncias recibidas disminuyen, debido a la desconfianza

que se tiene y que inhibe la denuncia.

Para lograr dar validez al índice de denuncias, se

debe bajar a su mínima expresión la cifra obscura

y además, los resultados de las encuestas de opinión

y actitud social, deberán ser favorables.

Infortunadamente, el diseño actual de la política

criminal carece de las fases señaladas anteriormente.

Lo "normal", es diseñar acciones sin un diagnóstico

previo, éstas, no se instrumentan en programas definidos,

sino que se deja al "buen criterio" de las personas

que las llevarán a cabo.

Se da el caso en que se describen muchos objetivos, sin que

se realice un examen de factibilidad de los mismos, lo que

representa actuar sin saber de antemano, las posibilidades

de éxito o fracaso.

El impacto se mide por indicadores de plusvalía política,

tal y como si se tratara de un programa de radio o televisión,

que a través del rating se mantiene o sale del aire.

La ausencia de información y trasparencia son los factores

principales que inhiben un adecuado diseño de política

criminal, ya que es más fácil presentar incrementos

en el número de operativos, armas, equipo, elementos

y decrementos en el número de denuncias, como forma

de autoevaluarse favorablemente.

Las posibilidades de comenzar a construir soluciones de fondo,

basadas en un real diseño de política criminal

se encuentran presentes, lo que falta es ver la voluntad de

gobierno para llevarlas a cabo, la voluntad y decisión

de la sociedad para exigirlas. La democracia no se construye

sólo con el sufragio, la pregunta que tal vez motivó

el cambio del 2 de julio del año pasado, puede emplearse

ahora para el tema de la seguridad pública: ¿Continuar

con lo conocido, o arriesgar con lo nuevo?

|

|